Les Animaux dénaturés (1952)

Le journaliste Douglas Templemore et une équipe de savants, partis en Nouvelle Guinée à la recherche d’une mandibule préhistorique, rencontrent des créatures inconnues jusqu’à lors, les tropis, qui pourraient être le fameux « chaînon manquant » et qui soulèvent bientôt la question jamais résolue de la limite entre l’homme et le singe.

Ce récit de 1952, interrogation sur la nature humaine alliée à une verve comique dans la lignée voltairienne, est d’une actualité toujours aussi brûlante lorsque l’on sait qu’aujourd’hui la théorie « créationniste » est enseignée, contre la logique la plus évidente, dans certains Etats américains à égalité de vraisemblance avec la théorie de l’évolution, et cela avec la bénédiction de Georges W. Bush. En janvier 2007 est même dangereusement arrivé aux portes des établissements scolaires français L’Atlas de la Création, un ouvrage ouvertement créationniste. Le roman Les Animaux dénaturés apparaît donc comme la réflexion nécessaire d’un homme à la pensée libre, éloigné de tout obscurantisme.

- Ecoutez l'émission La fabrique de l'Histoire sur France culture consacrée aux Animaux dénaturés de Vercors. Mes travaux sont convoqués à la fin de l'émission, en particulier ma page sur la Préhistoire et son imaginaire. Allez lire également ma page sur l'intrusion du capitalisme dans ce conte philosophique.

Sommaire

Les Animaux dénaturés, un récit dans la longue lignée de la tradition littéraire

La figure de l’altérité

Des Essais à Cannibale

Les tropis, certes inventés par Vercors, trouvent leur place dans une réflexion amorcée depuis le XVIème siècle au moment de la découverte de nouveaux mondes. Les voyages dans ces contrées lointaines, racontés dans des récits célèbres comme Histoire d’un voyage en terre de Brésil de Jean de Léry, sont l’occasion de la rencontre entre le monde occidental et des peuplades qui sont appelées « primitives », « sauvages » ou encore « barbares » par les colonisateurs. Ainsi Montaigne y consacre deux célèbres chapitres de ses Essais, « Des Coches » et « Des Cannibales ». Sa discussion avec trois cannibales à Rouen l’amène à s’interroger : sont-ils plus barbares que nous ? Nos coutumes sont-elles civilisées comme nous le prétendons ? Et quelle conduite tenir à leur égard ? Montaigne donne une vision positive de ceux que nous nommons trop rapidement « sauvages » grâce à un portrait moral et intellectuel élogieux, qui forme une parfaite antithèse avec celui des colonisateurs vils, violents et cruels. Ces peuples purs et innocents vivent en harmonie entre eux, avec simplicité, franchise et sagesse. Ce « monde enfant » préfigure un mythe idyllique du XVIIIème siècle : celui du « bon sauvage » dont parlent notamment Diderot dans son Supplément au voyage de Bougainville, Voltaire avec ses personnages faussement naïfs - tel le Huron - qui jugent la société occidentale pervertie ou Rousseau et son Discours sur l’origine des inégalités entre les hommes, lieu d’une réflexion sur l’homme originellement bon dans la Nature et perverti par la Civilisation .

Ce mythe idéalisé présente hommes et Nature en osmose. Aucune contrainte, tant sociale que politique, ne dirige leur vie et leur morale naturelle n’est pas subordonnée à l’idée de religion. Leur liberté, leur ignorance de la corruption et leur respect pour autrui font l’admiration des philosophes des Lumières.

Ce débat offre une belle leçon de relativisme et appelle à la tolérance. « Nous appelons [en effet] barbares ce qui n’est pas de notre usage ». Ces peuplades, aux mœurs différentes des nôtres, ne doivent pas être jugées inférieures pour autant. La valeur que l’on donne à leur mode d’existence est purement subjective et donc dangereuse. Elle pousse à la volonté farouche de domination (par les armes et par la conversion forcée) et au colonialisme européen dont Montaigne dénonçait déjà les premiers effets en son temps. Le XXème siècle n’est pas exempt de ce débat. En 1931 l’Exposition coloniale attire par sa présentation des indigènes, notamment les Kanaks. Didier Daeninckx, en 1998, relate cet épisode honteux dans Cannibale. Mais ce n’est pas seulement de nos jours que cette atteinte à la dignité humaine avait été dénoncée. En effet, en mai 1931, les Surréalistes distribuaient un tract en ce sens.

- Si vous souhaitez lire ce tract (PDF), cliquez sur ce lien.

Le cas des tropis

L’expédition de savants, qui souhaitent ardemment étudier ces fossiles vivants, tisse les premiers véritables liens avec les tropis les moins farouches :

Capturer n’est pas le mot propre. Nous les avons attirés et séduits. Attirés avec du jambon, séduits avec la radio.

Cette trentaine d’individus abdiquent volontiers leur liberté pour vivre heureux dans la « réserve » que les scientifiques leur ont construite afin de pouvoir les observer et leur apprendre quelques techniques qu’ils réussissent plus ou moins à imiter, comme allumer du feu avec des allumettes. Leur rapport se situe sur le plan de maître à animal domestiqué. Ces tropis ressemblent donc davantage à de grands singes évolués qu’à des hommes. La société marchande, en la personne de Vandruysen, décèle son intérêt économique dans la découverte de ces « animaux » si dociles. Même s’il ne s’agit plus du sucre comme dans Candide mais de la laine, on pourrait donc asservir une communauté à la vie exemplaire et la dominer. Cette confrontation permet à Vercors d’épingler ironiquement la société capitaliste pervertie et dévoyée.

Pourtant, à côté de ces premiers tropis apparaît rapidement une deuxième catégorie : un « vieux tropi, tout seul » vient visiter le camp, d’une démarche paisible, lente et altière. Sa venue est on ne peut plus pacifique :

Simplement il vit le tropi prendre de la main gauche le coup-de-poing qu’il avait dû, tout ce temps-là, tenir dissimulé dans la main droite, et lentement se passer celle-ci sur sa poitrine velue, dans un geste de douceur pacifique.

Ce tropi, d’une sagesse exemplaire et d’une « noblesse tranquille », est décrit avec « l’allure flâneuse, un peu distante, d’un visiteur à l’Exposition ».

Vercors s’amuse ainsi à renverser ironiquement les valeurs : les bêtes que l’on vient voir, ce sont les scientifiques ! Cette deuxième catégorie de tropis semble donc accréditer la thèse de leur humanité. Comme il le dira dans la préface du roman de Roy Lewis, Pourquoi j’ai mangé mon père, Vercors oppose ainsi progressistes et réactionnaires.

- Si vous voulez lire la préface (PDF), cliquez sur ce lien.

La vie d’un tropi ressemble à celle d’un bon sauvage. A la manière d’une utopie régressive et , ici dans une vision rousseauiste, Vercors peint une existence simple et loyale :

la vie dans les falaises était celle d’une communauté paisible, d’une démocratie plus que parfaite : point de chef, ni même rien qui rappelât un « conseil des anciens ». Simplement on imitait ou suivait les plus vieux dans leur science à la chasse, leur prudence ou leur témérité devant une menace collective (on se rappelle l’attaque du camp à coups de pierres, lors de son apparition près des falaises : elle ne fut jamais suivie que d’une pacifique vigilance).

Suivant leurs instincts naturels, ils vivent sans tabous et sans contraintes religieuses. Et l’auteur d’informer malicieusement son lecteur que la belle Sybil doit se tenir à l’écart : « certains signes trop manifestes montrèrent qu’il était sage qu’elle ne fréquentât point les tropis mâles sans nécessité absolue ».

C’est pourquoi le père Dillighan se morfond que ces tropis ne soient pas immédiatement baptisés afin de sauver leurs âmes. Pourtant l’absence de certitude quant à leur nature le plonge dans les affres de la souffrance :

Faut-il les abandonner dans l’innocence ? Mais s’y trouvent-ils seulement ? S’ils sont hommes, ils sont pêcheurs : et ils n’ont point reçu de sacrement ! Doit-on les laisser vivre et mourir sans baptême, avec tout ce qui les attend au-delà, ou bien…

Le rappel de cette pratique – fantôme des conversions forcées dans le Nouveau Monde – glisse incidemment vers les Papous « convertis à la foi chrétienne » et hostiles aux tropis. Or, une bagarre éclate entre les deux communautés et les Papous se livrent alors au cannibalisme à la plus grande consternation de Dillighan. Ces « Papous tropophages » relancent la question cruciale de la nature des tropis et, dans un deuxième temps, celle de la nature des peuplades dites primitives – les Papous justement ! mais également le « Pygmée d’Afrique, le Veddah de Ceylan ou le Tasmanien » –, lorsque cette découverte profite aux théories racistes.

Drexler établit, sous des allures scientifiques, une hiérarchie qui place le Blanc en haut de l’échelle et qui insinue que l’unicité de l’espèce humaine est une notion simpliste, qu’il faut donc « abandonner nos vieilles notions sentimentales, et scientifiquement établir enfin la hiérarchie des groupes intermédiaires “ abusivement dits humains ” ». Les journaux de l’Afrique du Sud, où règne l’apartheid, s ’emparent de cette théorie raciste pour poser la question : « Les nègres sont-ils des hommes ? ». Six ans après la fin de la guerre, cela renvoie à l’expérience du nazisme et à ses présupposés pseudo-scientifiques. Quelques indices nous mènent sur cette piste : le professeur Kreps mêle des expressions germaniques à son anglais pourtant correct, « bien qu’il vécût à Londres depuis l’époque lointaine où le nazisme l’avait chassé d’Allemagne ». et le père Dillighan, tiraillé dans sa foi lorsqu’il se demande si l’on doit baptiser les tropis se ferait « l’idée d’un nazi qui fête Noël en famille et se réjouit des camps de concentration ».

L’ombre de ce passé rend la définition de l’Homme encore plus pressante si le monde ne veut pas que de telles exactions se reproduisent dans l’avenir.

Un récit à la croisée des genres

Un récit policier

Le roman s’ouvre d’emblée comme un récit policier dès le titre du chapitre premier:

Qui s’ouvre selon les règles par la découverte d’un cadavre, d’ailleurs très petit, mais déconcertant

Et le lecteur pénètre dans la chambre d’un nouveau né, mort depuis peu selon les constatations légistes du médecin Figgins. Qui est l’assassin ? Le médecin et le lecteur, médusés, l’apprennent de la bouche même de Douglas Templemore, journaliste de profession, père du bébé et accessoirement meurtrier qui passe aux aveux avec un flegme typiquement britannique sans que le policier ait besoin de procéder à un interrogatoire poussé ! Vercors use ainsi habilement des ficelles de ce genre en le parodiant pour notre plus grand plaisir : il livre la clé de l’énigme dans les premières pages, et non dans l’ultime page comme le ferait un polar traditionnel. Le suspense retombe aussi vite qu’il avait débuté ! Quoique…quel est le mobile du crime ? crime sordide parce que l’épouse de Douglas n’est pas la mère de l’enfant ou supercherie éhontée lorsque le médecin découvre avec stupéfaction que le petit ressemble plus à un singe qu’à un petit d’homme ? Aucune des deux solutions. Douglas, très sérieux, insiste sur le caractère mi-homme mi-singe du bébé juste avant que le narrateur, par une pirouette humoristique, ne referme le chapitre et ne retourne dans le passé au chapitre suivant en enterrant ce début policier.

Ce registre revient au chapitre XI, au moment du procès intenté à Douglas, motif propre à ce type de récit. Le jugement se révèle cependant étonnant et n’obéit que partiellement au cliché du genre. Il ne porte pas sur l’assassin, puisque cette question est déjà réglée : Templemore est bien le meurtrier, aucun doute n’est permis. Il porte essentiellement sur la nature de la victime, tous les témoins sont invités à s’exprimer à ce sujet et le coupable n’attendait que cela : son geste a été effectivement motivé pour que la société se pose enfin la question de la définition de l’Homme. Si le réquisitoire correspond à ce qu’on attend habituellement de lui, en revanche la défense ne prononce aucune plaidoirie comme le lui a demandé son client, n’essaie pas de prouver que les tropis sont des singes – ce qui permettrait d’innocenter Douglas – et alerte les jurés sur l’importance de délibérer en toute conscience afin de poser vraiment une définition de la nature humaine :

Notre attitude est claire. La vôtre doit l’être autant. Nous ne demandons ni grâce, ni pardon, nous refusons votre indulgence. Oui, qu’on nous entende bien : nous la refusons. Mais nous exigeons de vous le minimum auquel nous avons droit de prétendre : le sérieux de la réflexion.

Tous les topoï (stéréotypes) traditionnels d’un procès sont donc convoqués avec une originalité et un art humoristique consommés. Vercors s’amuse à lancer son lecteur sur la piste erronée d’un récit policier pour le faire bifurquer aussi brusquement dans un roman d’aventures des chapitres II à X, mais tout cela dans un même but : l’embarquer en réalité dans une réflexion sérieuse et primordiale sur l’essence humaine.

Un roman d’aventures

Après un quiproquo amoureux avec sa future femme Frances, Douglas accepte de s’engager dans une expédition avec une équipe de scientifiques dans une contrée lointaine et peu connue : la jungle de la Nouvelle-Guinée. Dans cet ailleurs exotique, le lecteur se retrouve, dans la peau de Douglas, un anthropologue et un paléontologue en herbe. Il est lancé dans une quête, motif traditionnel du récit d’aventures : celle d’« une mandibule…mi-homme, mi-singe (…) avec trois molaires ». Cette quête ne se fait pas sans quelques petites embûches : après « six cent milles à travers la forêt vierge », la marche des explorateurs scientifiques est déviée et cette « dérive de quatre-vingts milles » les amène par hasard à une découverte qu’ils n’étaient pas venus chercher initialement : une « calotte crânienne » « plus hominidienne que celle du Sinanthrope » qui s’avère récente et qui appartient de fait à des « singes troglodytes » qui sont des fossiles vivants !

Encore une fois, Vercors emprunte à un genre précis tout en passant plutôt rapidement sur les topoï afin de s’appesantir sur un problème ethnologique : celui du seuil indécis entre l’homme et l’animal. Ainsi la couleur locale est présente sur deux à trois pages avant de laisser la place à l’intrusion brusque de la race insolite des tropis.

La rencontre avec les tropis est l’occasion d’une présentation exotique de cet Autre problématique tant sur par son aspect physique et moral que par ses mœurs :

Ils ont des bras démesurés, et bien qu’ils se tiennent généralement droits, il leur arrive, au plus fort d’une course, de s’appuyer encore sur le dos des doigts, à la façon des chimpanzés. Leur corps est couvert de poils, mais je dois dire que l’aspect en est troublant, surtout celui des femelles. Elles sont plus fines que les mâles, ont les bras moins longs, de vraies hanches et une poitrine très féminine. Le poil est court et velouté, un peu comme celui des taupes. (…) mais le visage est terrible.

Car il est nu, comme celui des humains. Mais presque aussi écrasé que les singes…

Cet aspect physique entre l’homme et le singe est déjà un questionnement sur la nature de ces êtres qui va s’intensifier lorsque Vancruysen décide de les exploiter économiquement, pariant sur leur nature animale.

Ainsi à partir du chapitre II, l’analepse - ou retour en arrière- offre aussi une remontée dans le temps de nos ancêtres grâce à ce « chaînon manquant » vivant qui semble nous plonger dans le fantastique.

Un roman d’anticipation

Le récit peut être pris comme Sylva pour de la science-fiction. A cette question de Gilles Plazy dans A dire vrai, Vercors répond par la négative :

Absolument pas. Ils ne sont que la mise en exemples imaginaires de mon essai La Sédition humaine. Une sédition qui n’est pas au futur, mais qui depuis plus de cent mille ans a spécifié l’humain. Déterminer, non dans le futur mais dans le passé, la frontière qui sépare l’homme minimal de l’animal supérieur n’est pas de la science-fiction.

Vercors voit dans son roman de 1952 un apologue qui croise deux objectifs : plaire et instruire…ou mieux : plaire pour instruire :

Ce devrait donc prendre la forme d’un conte philosophique, et même philosophico-humoristique, l’humour faisant mieux passer des idées laborieuses.

Définir l'homme: une nécessité urgente

L’évolution humaine

Bien loin de tout créationnisme, Vercors se tourne résolument vers la science pour pouvoir bâtir une éthique de l’homme :

…si vous voulez comprendre quelque chose aux origines de l’homme, il vous faut bien d’abord remonter aux origines de tout.

Suivent alors deux théories expliquées par Sybil au journaliste Douglas, néophyte en la matière : face à la conception scientifique de l’évolution darwinienne expliquée par Sybil, le bénédictin irlandais Pop, « orthogéniste enragé », persiste à croire, lui, que l’évolution a un but dirigé par un « Grand Horloger » :

Il pense que les mutations ne se font pas au hasard, par sélection naturelle, mais qu’elles sont provoquées, dirigées, qu’elles obéissent à une volonté de perfectionnement.

Sybil, quant à elle, s’appuie sur les théories de Darwin entérinées par les découvertes de la communauté scientifique. Au moment de la publication des Animaux dénaturés, comme à l’heure actuelle, les concepts darwiniens fondamentaux sont toujours la référence, avec bien sûr des compléments et des enrichissements. Sybil pense ainsi que « l’évolution est le produit de facteurs complexes, internes et externes – de toutes sortes d’interactions ». Les facteurs externes étant « le climat, la nourriture, les autres animaux », les facteurs internes sont « les forces de transformation issues d’une sorte de volonté de l’espèce, une volonté diffuse de se corriger peu à peu ». Lorsqu’elle évoque le rôle du cerveau comme facteur interne de l’évolution, Douglas – tout aussi incroyant et matérialiste que son interlocutrice – cherche pourtant quelque chose de « spécifique, de tout à fait unique, qu’on ne retrouve dans aucune autre espèce » et que, faute de mieux, on nomme « l’âme ».

C’est l’une des questions qui de façon récurrente préoccupera de plus en plus Vercors et qui l’engagera dans des discussions avec des scientifiques comme Jacques Monod, ou encore Ernest Kahane dans Questions sur la vie à messieurs les biologistes. Ces questionnements ne peuvent être pour l’instant totalement résolus, car « c’est quand nous en serons au dernier chapitre [de la recherche scientifique] que nous comprendrons toutes les causes ».

Cette rencontre avec les tropis relance la question du fameux « chaînon manquant ». Néanmoins, malgré cette expression, aucun des scientifiques de notre conte philosophique n’entérine la théorie linéaire qui a existé pendant très longtemps : celle d’une évolution directe du singe à l’homme comme le montre cette image:

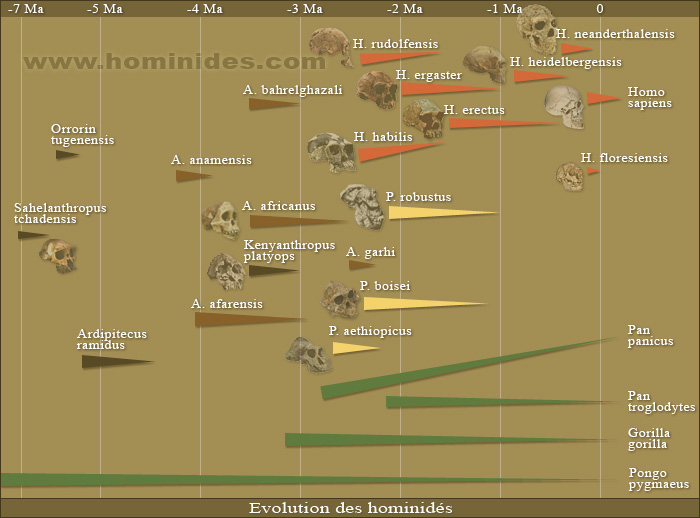

Au contraire, Douglas explique à Frances la conception qui commence à prévaloir d’un buissonnement des espèces de préhominiens :

c’est-à-dire qu’elle [une souche unique] a subi, selon les contraintes diverses des conditions environnantes, des formes variées d’évolution, qui ont donné naissance à des rameaux divergents. Ainsi l’homme ne descend pas du singe, mais le singe et l’homme descendent, chacun de son côté, de la même souche originelle.

Toutefois, dans ce buissonnement, nombreuses furent les formes qui ont prospéré quelque temps et puis ont disparu.

- Si vous souhaitez lire un article sur le chaînon manquant, cliquez sur ce lien.

Depuis les années cinquante, de nombreuses découvertes ont beaucoup modifié l’arbre généalogique de l’homme actuel, faisant remonter plus dans le passé les premiers préhominiens et enrichissant en complexifiant considérablement les relations de cousinage des premiers homos : Homo habilis a été découvert en 1961, soit 9 ans après la rédaction des Animaux dénaturés ou plus récemment encore Homo floresiensis (en 2003).

Une bataille d’experts

En Nouvelle Guinée, les scientifiques n’ont pas pu conclure sur la nature des tropis : leur aspect physique est simiesque, avec cependant des particularités qui laissent à penser à une évolution humaine ; ils ne s’adonnent pas à l’art, mais enterrent leurs défunts, taillent la pierre et savent rire, activité considérée comme le propre de l’homme… Si les scientifiques, contrairement à Douglas, ne voient pas l’intérêt de critères à établir entre l’homme et le singe, ils déchantent rapidement face aux projets de Vancruysen et savent désormais qu’une définition est nécessaire. Après le meurtre du petit tropi par Douglas, le procès démarre, seul moyen qui ait été trouvé pour forcer les hommes à se définir. Mais pourquoi donc les hommes ne se sont-ils jamais posé cette question ontologique (=du grec oν, oντος, participe présent du verbe être: étude de l'être, de sa spécificité, de son essence) ?

Il nous suffit d’être : il y a dans le fait d’exister une sorte d’évidence qui se passe de définitions…

Pour trouver la limite entre le singe et l’homme, toutes sortes d’experts sont convoquées : des zoologues, des anthropologues, des paléontologues, des psychologues etc…qui posent des bases (plus contradictoires les unes que les autres) d’ordre scientifique, métaphysique, morale, psychologique…sans parvenir pour autant à emporter la conviction. Le tableau ci-dessous récapitule les interventions au tribunal :

| HOMMES | SINGES |

|

Aspect zoologique L’anthropologue Knaatsch classe les tropis parmi l ’espèce humaine par leur astragale (os du pied).

Ils taillent la pierre, marchent debout.

Knaatsch rétorque que « Même la raison logique est un stimulus (…) Chimie du cerveau tout ça ».

Aspect psychologique 2e argument : « Il convient d’appeler humain, à mon avis, tout être dont le cerveau comporte la totalité des liaisons dénombrées, et animal celui dont le cerveau ne le comporte pas », puis il classe arbitrairement et donc dangereusement les Négrilles comme « type minimum humain ». 3e argument : les gris-gris prouvent que les hommes se posent des questions : « L’esprit métaphysique est le propre de l’homme. L’animal ne le connaît pas ». |

Aspect physique Aspect biologique Aspect zoologique De plus, le chimpanzé fait du feu et taille la pierre. Donc l’argument de Knaatsch n’est pas valable. Les tropis semblent obéir à « un stimulus [plus] qu’à un processus de la raison logique ». Eatons conclut dangereusement : il faut 1065 caractères anatomiques et deux tiers doivent être commun à l’homme et aux différents singes : « qu’il manque un seul détail, et nous n’avons plus affaire à un homme proprement dit ». Et Eatons d’être en accord avec l’article raciste de Drexler. Aspect psychologique Les singes n’ont pas de gris-gris : « Pourquoi voudriez-vous que mes braves chimpanzés se posent des questions stupides ? Des gris-gris ? Merci pour eux ! ». |

A l’issue de ces débats, le jupe Draper tire la conclusion qui s’impose :

Devons-nous en conclure que la psychologie, pas plus que la zoologie, n’est apte à définir à quelle place précisément se trouve la frontière qui sépare la bête et l’homme ?

- Je le crains.

Les jurés ne se prononcent donc pas et un Comité d’étude se constitue comme le désirait Douglas pour donner une définition de la Personne humaine, « d’intérêt national et universel » pour éviter ce dangereux biologisme qui conduit certaines peuplades à l’esclavage ou à l’extermination.

Après d’âpres discussions entre les membres de la Commission, on tombe sur un accord de principe:

L’homme se distingue de l’animal par son esprit religieux », sachant que cela est pris dans une acception large : « Esprit religieux égale esprit métaphysique égale esprit de recherche, d’inquiétude etc…Tout y rentre : non seulement la foi, mais la science, l’art, l’histoire et aussi la sorcellerie, la magie, tout ce que vous voudrez.

Cet accord ne satisfait pas Douglas, parce qu’il ne va pas aussi loin qu’il l’aurait voulu. Le juge Draper, optimiste, le rassure en affirmant que le temps permettra de faire reconnaître leur définition…et celle de Vercors.

L’éthique de l’homme rebelle à la Nature

Vercors a développé sa théorie dans son essai de 1949 La Sédition humaine.

- Pour en comprendre les principes, allez à la page consacrée à Sylva.

Cette théorie est perceptible également dans la bouche des personnages. Sir Peter, interrogé sur les gris-gris, affirme à Draper que les singes ne se posent pas de questions et que leur curiosité n’est que fonctionnelle, car l’animal est « mêlé à la nature, fibre par fibre (...) Il ne s’abstrait jamais des choses pour les connaître ou les comprendre du dehors », contrairement à l’homme. Et Thropp le confirme :

Ils vivent avec la nature, ils vivent en elle et n’ont pas peur d’elle ! C’est bon pour les sauvages d’avoir peur ! Bon pour eux de se poser leurs questions d’idiots ! A quoi cela avance-t-il ? S’ils ne savent pas comme les singes se contenter d’exister tels qu’ils sont, tels que Dieu les a faits, ils n’ont pas de quoi être fiers ! Ce sont des espèces d’anarchistes, voilà tout. Des révoltés jamais contents.

Vercors est bien sûr ironique avec son personnage, puisqu’il lui met dans la bouche l’éthique qu’il a élaborée dans La Sédition humaine tout en le montrant réactionnaire par rapport à ce comportement spécifiquement humain. Les hommes sont bien des rebelles à la Nature, ils se sont détachés d’elle:

L’animal a continué de la subir. L’homme a brusquement commencé de l’interroger (…) Or, pour interroger, il faut être deux : celui qui interroger, celui qu’on interroge (…) L’animal fait un avec la nature. L’homme fait deux. Pour passer de l’inconscience passive à la conscience interrogative, il a fallu ce schisme, ce divorce, il a fallu cet arrachement.

Ainsi l’animal dénaturé est moins le tropi qui est moins avancé dans le stade de l’humanité (même si le mot-valise formé sur les termes aujourd’hui abandonnés « anthropopithèque » et « pithécanthrope » met l’accent sur l’homme-singe et non sur le singe-homme comme l’était le pithécanthrope) que l’homme lui-même, animal qui s’est arraché à la mère nature…animal qui s’est dénaturé.

Approche de l'art de Vercors

Une verve voltairienne

Le récit Les Animaux dénaturés appartient sans l’ombre d’un doute à la lignée des contes philosophiques voltairiens. Plaire pour instruire les hommes débute aux titres des chapitres : titres facétieusement à rallonge qui ne sont pas sans rappeler ceux de Candide.

- Si vous souhaitez prendre connaissance des titres des XVII chapitres des Animaux dénaturés (PDF), cliquez ici.

La verve, la bonne humeur, l’humour et l’ironie pointent déjà à ces seuils et le contenu des chapitres, du même acabit, ne déçoit pas. Prenons l’exemple de cet art judiciaire qui occupe une large place à la fin du roman. Vercors maîtrise parfaitement toutes les ficelles de l’art rhétorique : il use savamment du caractère sérieux d’un procès afin de faire malicieusement ressortir les incohérences des témoignages, à cause justement d’une absence de définition claire de la limite entre l’humain et l’animal. Le Docteur Figgins pense que la victime était un singe, mais a tout de même rédigé un constat de décès ; il refuserait néanmoins de répéter son opinion personnelle sous serment, car « D’autres peuvent avoir une opinion contraire et avoir raison ». Le sourire du lecteur est déclenché par l’écart entre d’une part la rafale de questions du procureur à laquelle Figgins répond par un « oui » ou un « non » péremptoires lorsqu’il s’agit des circonstances du meurtre et d’autre part ses hésitations légitimes lorsque les interrogations portent sur la nature des tropis. Le lecteur est par là invité à considérer le nœud du problème. Après toutes ces auditions toutes plus contradictoires les unes aux autres, il en est au même point que les jurés : tout simplement perdu et incapable de décider au moment où la défense le rappelle à l’ordre pour qu’il n’enterre pas le vrai problème par un jugement clément ou hâtif.

Ces périodes de tension sont, toujours de manière appropriée, contrebalancées par des scènes comiques avec une galerie de portraits pris sur le vif : le Professeur Knaatsch, « anthropologue notoire » à moitié sourd qui hurle ses conclusions expertes en avalant de nombreux mots et intervient quand Eatons, son contraire en tous points, rend un avis antagoniste au sien ; le Professeur Rampole, anthropologue « merveilleusement chauve, comme s’il eût voulu offrir un crâne parfait aux recherches des phrénologues » ; le père Dillighan qui « pousse nombre de cris imitatifs » du langage des tropis…

La désinvolture ambiante est possible grâce à cet humour anglais « qui réduit par pudeur, l’important au frivole ». La légèreté apparente de certains personnages – le juge Draper à certains moments et de sa « frivole épouse » « délicieusement sotte et inculte, comme il convient dans un ménage respectable » – et de certains actes présentés de manière naturelle – le meurtre d’un tropi afin de forcer à réfléchir aux distinctions entre l’homme et l’animal quitte à être exécuté - témoignent de l’affiliation explicite à ce philosophe des Lumières, ne serait-ce que dans un détail : l’industriel Vancruysen est un descendant du Vanderdendur qui exploite le « nègre de Surinam » dans Candide, tout comme Vercors est celui de Voltaire. Au-delà même des sonorités similaires entre leurs noms d’emprunt, nous pouvons remonter à leur identité véritable, surtout à celle de Jean Bruller connu, en tant que dessinateur, comme le directeur de sa propre revue de 1923-1924 intitulée…L’Ingénu !

Cet humour est nouveau sous la plume de Vercors, mais il peut nous rappeler celui, léger, de ses débuts avec les 21 recettes de mort violente avant qu’il ne passe à un rire plus caustique culminant dans La Danse des vivants.

La technique romanesque

Pourquoi passer par le conte philosophique « philosophico-humoristique » plutôt que d’écrire un essai dans le genre de sa Sédition humaine ? Assurément pour mieux faire passer ses « idées laborieuses ». Mais Vercors qui écrit pour dire a une autre préoccupation en tête. Laissons-le répondre à Gilles Plazy dans A dire vrai :

Pour dire vrai, si je pensais m’exprimer dans un roman plutôt que dans un essai, c’est que je n’étais pas moins préoccupé de technique romanesque, de style et d’expression.

Vercors s’amuse en effet à pasticher les techniques littéraires afin de combler l’horizon d’attente de son lecteur: pour susciter la curiosité de ce dernier, le roman « s’ouvre selon les règles par la découverte d’un cadavre ». L’auteur met donc en marche son histoire dans un genre précis dont il connaît les ficelles en jouant sur la fonction de séduction. Et il devance les désirs de son lecteur dans le chapitre II « qui vient s’ajouter, comme il se doit, à un peu de crime, un peu d’amour ». Il complique l’aventure amoureuse entre Douglas et Frances grâce à l’apparition de la belle Sybil ; celle-ci restera un an dans la jungle avec celui-ci et décidera de se refermer sur lui « avec un naturel de coquillage » !

Les artifices conventionnels sont exhibés en guise de clin d’œil complice avec le lecteur : « Une dérive de quatre-vingts milles mène opportunément l’expédition où l’auteur le désirait » ! De même, pendant le temps de l’expédition, Douglas envoie de nombreuses lettres à Frances pour l’informer des évolutions de cette aventure. Mais jamais Frances n’aura le temps ou la présence d’esprit de lui demander comment l’acheminement de leur courrier est possible. L’auteur le signale explicitement et s’en sort ainsi par une pirouette concernant ce « petit fait [qui ne fait pas] vrai » (pour parodier Maupassant !).

Cette dimension réflexive sur son art est réelle. Vercors qui, bien que n’étant pas du sérail, est écrivain depuis 10 ans et qui a assis sa notoriété essentiellement sur une courte nouvelle Le Silence de la Mer, s’interroge sur lui-même en mettant en scène deux héros écrivains : Douglas est journaliste et surtout Frances, sorte de double de Vercors qui écrit :

… contes et nouvelles que les revues publiaient sans empressement, et plus tard les éditeurs, en recueil, avec plus de réticence encore.

Avant leur rencontre, Douglas pense ne rien avoir lu d’elle jusqu’à ce qu’elle évoque le récit de « deux époux boudeurs, seuls dans leur chalet isolé dans la neige, [qui] passent leurs longues soirées d’hiver aux deux bouts de la maison ». N’est-ce pas un clin d’œil de Vercors à Jean Bruller, puisqu’il décrit son dessin « Complications sentimentales ou les querelleurs obstinés » de sa Danse des Vivants ?

Les références culturelles

Vercors, admirateur de Victor Hugo et de Shakespeare, adresse un clin d’œil complice à son lecteur avec certaines des expressions qui parodient des œuvres de ses maîtres. La découverte du crâne, non celui de Yorick mais celui d’un pithécanthrope, conduit les protagonistes à s’interroger sur les créatures découvertes : « tropi or not tropi » ? « That is the question » ! Cette reprise d’ Hamlet, loin d’être gratuite, est certes un hommage au dramaturge anglais , mais elle met aussi en lumière le célèbre « to be or not to be » et réactualise cette interrogation ontologique, parce que les personnages des Animaux dénaturés se demandent quel est l’être véritable de ces fossiles vivants : sont-ils hommes ? Ne le sont-ils pas? Telle est la question justement…Comme il est impossible à des spécialistes d’y répondre, comment les jurés pourraient-ils faire ? Et le journal Rude Pravo d’’ironiser : « Tempête sous douze crânes » qui évoque celle traversée par Jean Valjean dans Les Misérables au cours d’une nuit agitée avant de se rendre au tribunal pour prendre la défense d’un homme accusé d’un vol en se dénonçant lui-même. Le débat intérieur est douloureux puisqu’aucune définition de l’Homme n’a encore été cherchée, mais il est un mal nécessaire : seule une éthique universelle permettra d’éviter la répétition des conflits antérieurs portant sur les races comme l’illustre la Seconde Guerre mondiale encore récente au moment où Vercors écrit son conte philosophique, pour exhiber la faille dans cette absence de définition. Et il ne cesse dès lors d’approfondir et d’enrichir cette quête dans ses œuvres ultérieures mais aussi dans l’une de ses traductions : Pourquoi j’ai mangé mon père ( The Evolution Man) de Roy Lewis que Vercors et Rita Barisse traduisent en 1991. Dans sa préface à ce roman humoristique publié en 1960, Vercors raconte que son ami Théodore Monod lui conseille vivement de le lire : « il prolonge ton livre Les Animaux dénaturés, commence où le tien s’achève, et presque sur les mêmes mots ».

- Si vous souhaitez lire la préface complète en version PDF, cliquez sur ce lien.

Ce conte philosophique connaît un succès certain avec 641 000 exemplaires vendus (chiffre du Quid 2006). Et à sa sortie, il avait été sélectionné comme livre du mois en Amérique. Vercors décide alors en 1963 d’en faire une adaptation théâtrale qu’il intitule Zoo ou l’assassin philanthrope.

Article mis en ligne le 23 mars 2007