Jean Bruller dessinateur et illustrateur de la littérature coloniale pour la jeunesse de l'entre-deux-guerres

Sommaire

Le tournant des années 30 ou la prise de conscience du colonialisme et le début de son combat

Dans mon article de 2012 pour la revue Strenae , « Jean Bruller, dessinateur et illustrateur de la littérature coloniale pour la jeunesse de l'entre-deux-guerres: de Loulou chez les nègres (1929) à Baba Diène et Morceau-de-Sucre (1937) », que je vous invite à relire, j'avais montré que le jeune Jean Bruller avait intégré sans le remettre en cause le racisme ambiant de son époque et qu'il utilisait pour ses dessins les poncifs sur les Noirs et sur l'Afrique. En septembre 1923, dans son propre journal L'Ingénu, il proposa ce dessin:

C'est en 1929 qu'éclate le plus les stéréotypes qu'il véhicula dans l'album d'Alphonse Crozière: Loulou chez les nègres, comme j'en parle dans mon article. Mais je démontre que dans sa bande dessinée publiée en novembre-décembre 1931 il a déconstruit son habitus, au moment même où l'Exposition coloniale bat son plein avec 10 millions de visiteurs. Son évolution radicale et courageuse, dans une période où peu d'intellectuels se positionnent sur cette question, eut donc lieu dans un très court laps de temps, entre 1929 et 1931. A partir de ce moment, Jean Bruller resta sur la même ligne idéologique, des dessins de La Danse des vivants et ses illustrations du livre pour enfants Baba-Diène et Morceau-de-Sucre l'attestent.

Et la découverte d'un dessin inédit entérine mon propos d'alors.

Des dessins anticolonialistes pastichant Van Dongen, Kisling, Bofa, Foujita, Rouault, Laurencin

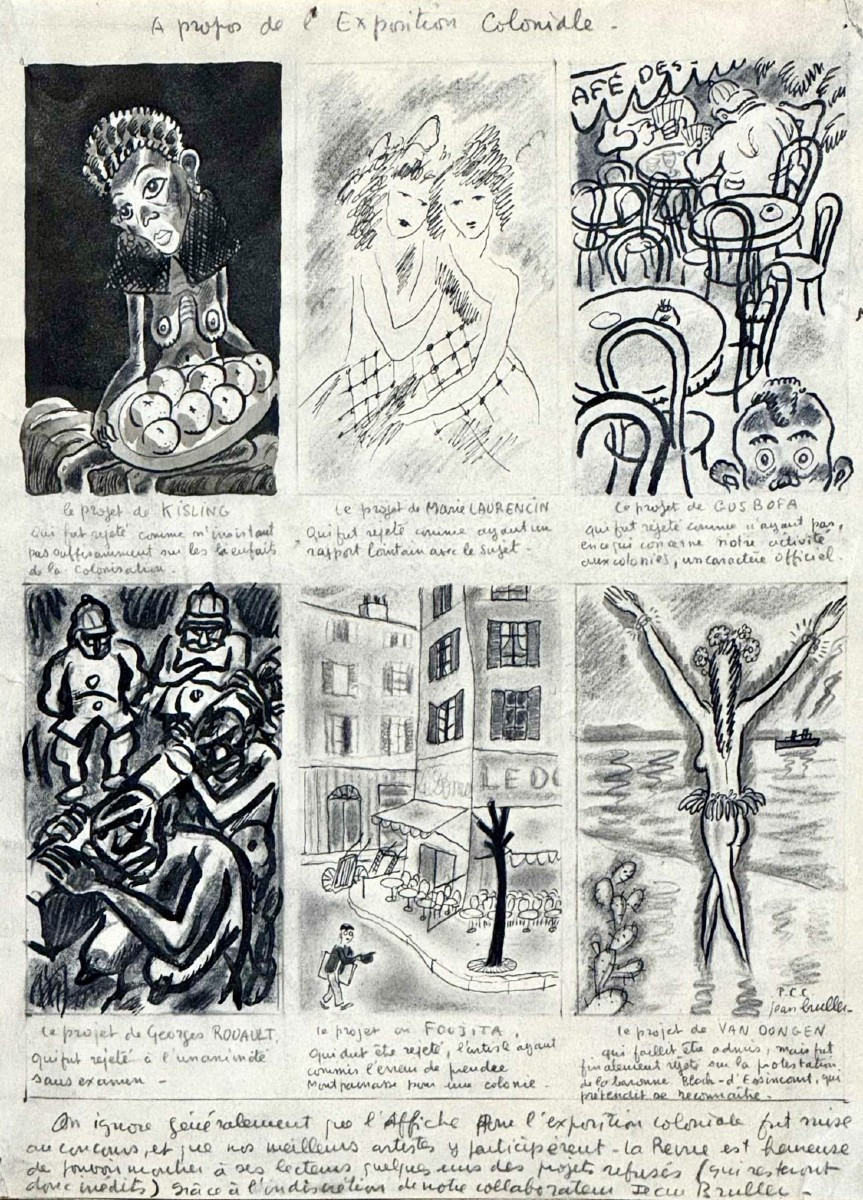

A l'heure où j'écris ces lignes, une galerie vend un dessin rare de Jean Bruller, à cette page. Une fois vendue, cette suite de 6 dessins satiriques anticolonialistes ne sera plus visible. Aussi ai-je décidé de reproduire les images et le texte pour garder une trace pour encore et toujours approfondir notre connaissance de la double carrière de Jean Bruller-Vercors.

Jean Bruller inventa en 1930 des projets factices d’affiche pour l’Exposition Coloniale pastichant Van Dongen, Kisling, Foujita, Rouault, Laurencin et Bofa, afin de dénoncer les abus de l’impérialisme français et le mépris des peuples colonisés. Cette posture courageuse, à contre- courant du discours dominant, s'inscrit dans une pensée profondément universaliste. En 1938, il écrivit à André Gide: « Le colonialisme n’est pas la lumière portée aux peuples, c’est l’ombre projetée de nos intérêts ».

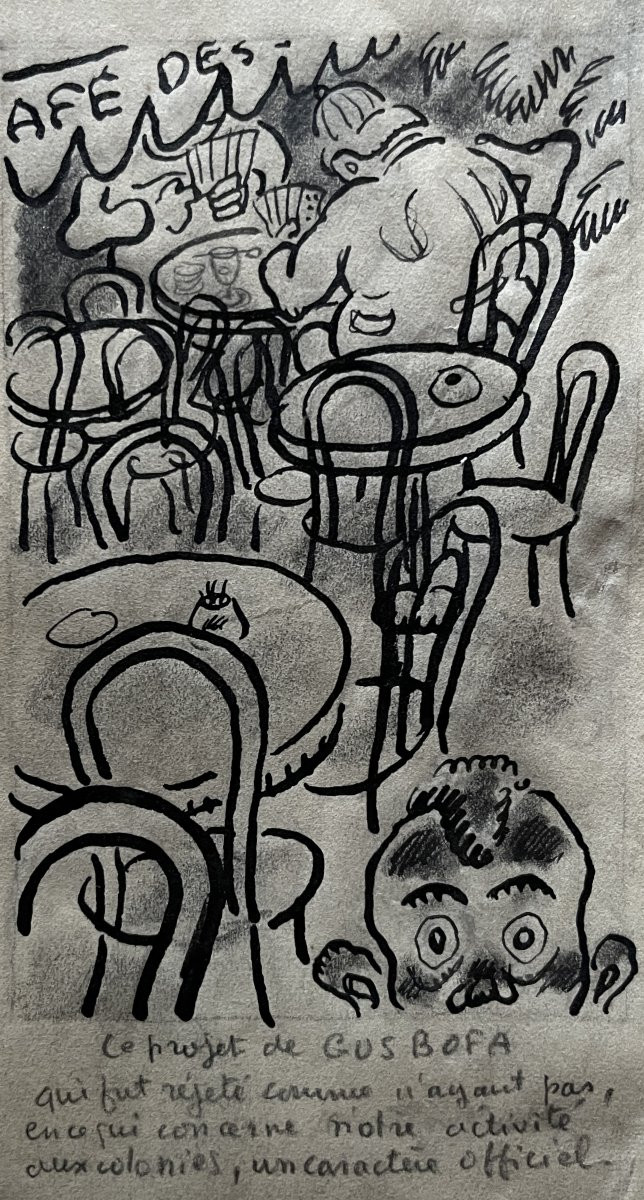

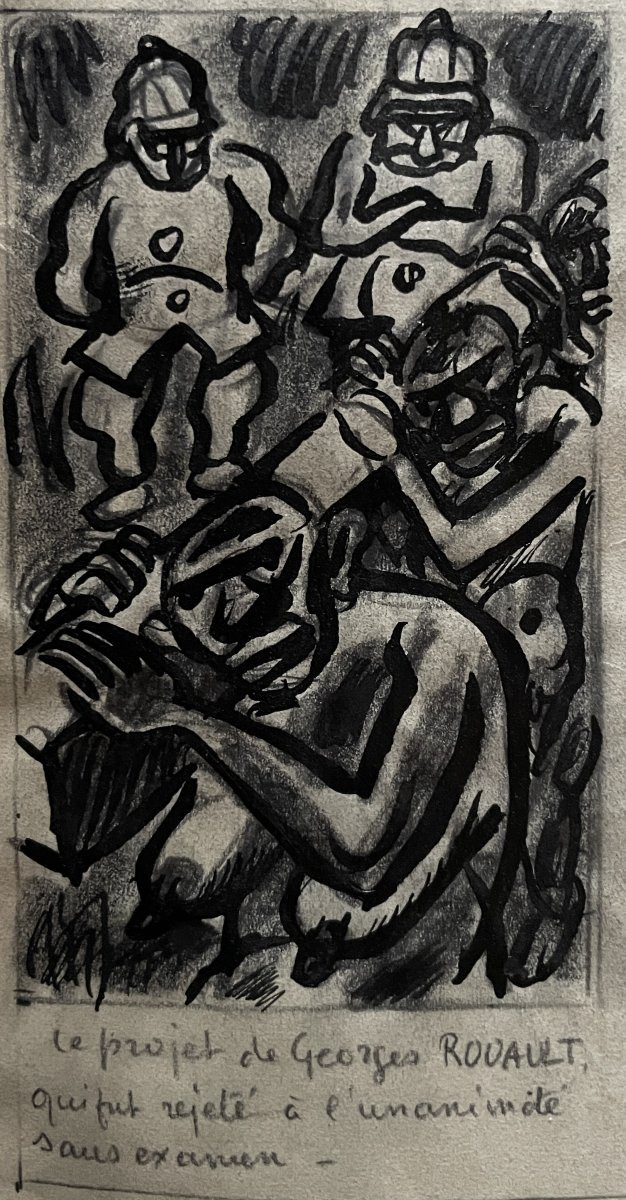

Dans cette suite de dessins, Vercors emprunte leur style à quelques uns des plus fameux artistes de son temps pour proposer six projets factices d’affiches pour l’Exposition Coloniale. Les légendes grinçantes insistent sur le caractère inique de la colonisation française en Afrique.

Le projet « Moïse Kisling » met en lumière une femme décharnée et visiblement affamée présentant un plateau d’oranges. Le sous-texte évident est la condamnation de l’exploitation de la terre africaine, allant de paire avec celle de sa population.

Le projet de Laurencin est plus léger et fait sourire, apportant un peu de douceur dans une oeuvre de dénonciation sans concession.

Le projet de Bofa représente des Français de métropole, coiffés de casques de colons, assis à la terrasse d’un bistrot. Le regard effaré du serveur nous interpelle. Le talent du dessinateur aussi, très habile à restituer les chaises thonet et leurs courbes souples comme le pinceau du dessinateur.

Le projet de Georges Rouault est le plus dur. La violence explicite de la condition des colonisés est montrée telle qu’elle est. Évidemment ces images ne sont pas celles que l’on souhaite montrer en métropole. C’est le sens de la légende.

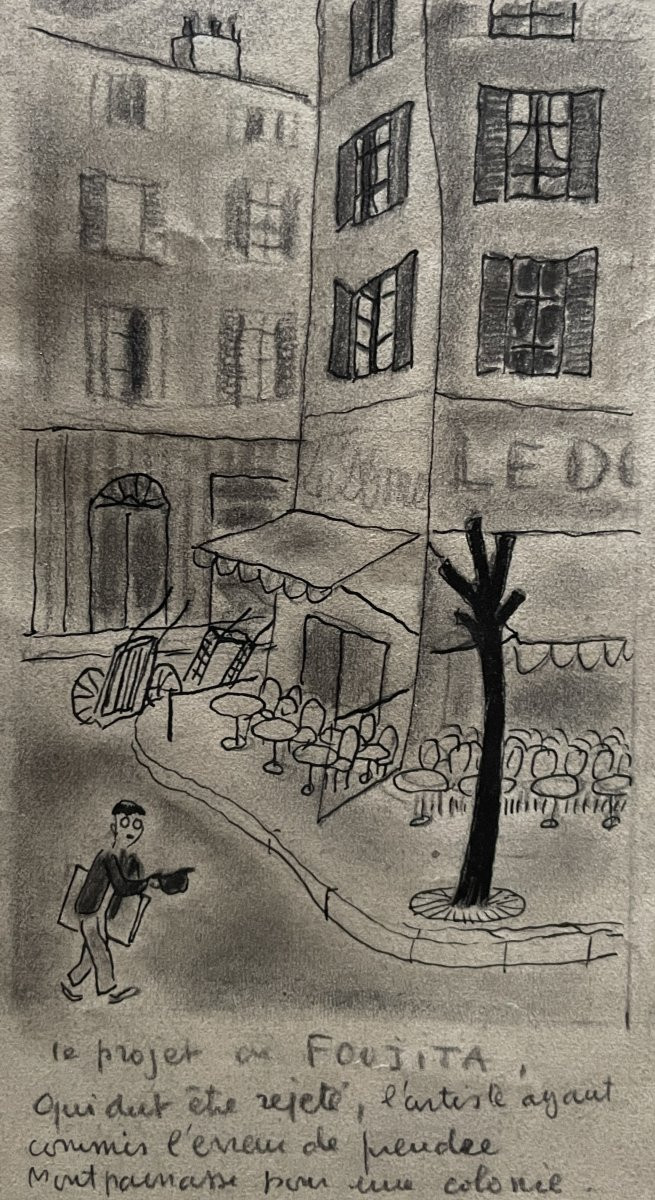

Le projet de Foujita est génial d’inventivité. Le plus célèbre des artistes japonais à Montparnasse, carton à dessins sous le bras, passe devant le Dôme. Montparnasse est sa colonie à lui !

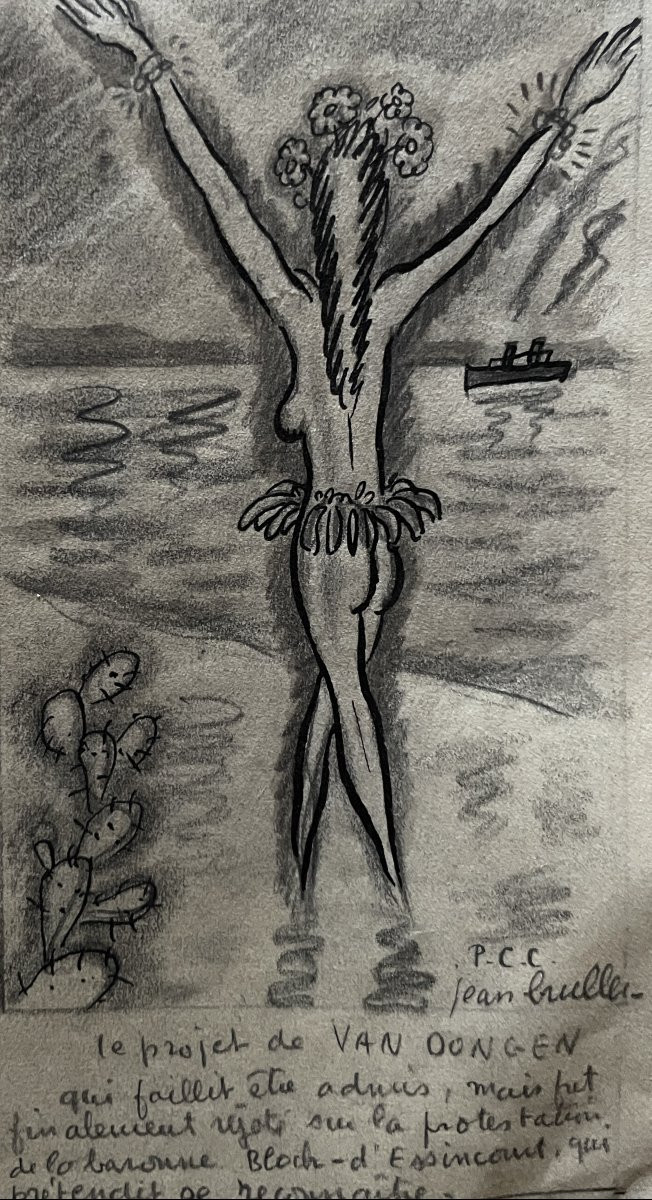

Le projet de Van Dongen ponctue de la plus drôle des manières cette suite de dessins. Une jeune femme vue de dos, à la ceinture la jupe banane de Joséphine Baker, aurait fait une réclame idéale pour les colonies.

Article mis en ligne le 1er mai 2025